新兴“加密艺术”是否能在艺术区块链中掀起一波新趋势?

虚拟世界的资本泡泡还能吹多久?

对于科技与艺术的融合大众信心有多强?

听听活在算法(区块链)里的“加密艺术家”们怎么说…

见到孙博涵是在他的工作室,入口处都堆满了未拆箱的艺术品。“这都是央美我的学弟学妹们的作品,我喜欢支持他们。”这是一个 90 后男孩的野心—带着情怀重新定义艺术传播的新平台,挑战掀起收藏新浪潮。BCA(BlockCreateArt)是集加密艺术创作、交易、投资收藏和加密文化教育输出为一体的全品类加密艺术NFT 平台,致力于打造一个人人都能参与的加密艺术生态圈。BCA 加密艺术生态圈的构建是以 BCAEX(去中心化 NFT 交易平台)为中心点,BCA Studio(加密文化 IP 工作室)、BCA Gallery(加密艺术策展)、BCA Display(前沿终端展示)等业务版块辐射全局。新产品总得有第一个吃螃蟹的人,除了专注还需要屏蔽外界杂音。做过艺术品电商、艺术品投资展览,然后通过早期投资一些项目加入到区块链圈,也是前期的厚积促成了现在薄发。同时具备区块链背景和艺术背景的他坐上了数字时代的快车。早期的NFT投资现阶段获得了收益,同时加密艺术项目 CryptoPunk 诞生到现在为止活跃不断,也让孙博涵看到了一块还未被发掘的 “新鲜蛋糕”。是否可以成为和平时代的“艺术革命”我们无法预判,但在当代艺术语境下的“加密艺术”已然发酵为现象性事件……孙博涵的“加密艺术实验大餐”平台体验已经拉开序幕。■BCA(BlockCreateArt)创始人 /CEO;UCCA 全球大型加密艺术群展“Virtual Niche”策展人 / 出品人;

亚洲大型科技艺术公教活动:

“CRYPTOULTRA”NFT 论坛发起人

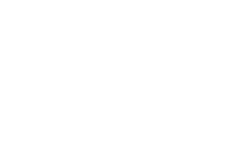

芭:艺术本身小众,如何确保大众与平台的双向互动性?孙:这个问题就是我们要解决的。因为艺术圈子很小,当然区块链圈也小,但这两个圈子,在这个时代下,随着国家的教育水平、美育、科技的普及,都是长期处于增长势态的两个圈子,参与人数在快速增加。我们要在它们之间搭建一个“环境”让它处于一加一大于二的状态,或者让它们的交集能联动更多的人,相互渗透得更多。举个例子,都知道艺术小众,但是因为“加密艺术”,有更多的区块链圈的人、科技圈的码农、金融圈的人都开始艺术,“加密艺术”带动了艺术的群体。我身处在这两个行业,感受比较深,我观察竟然有和艺术八辈子打不着,不可能去美术馆的人,他们开始艺术了。这个时候我觉得这个事情就有意义了。孙:终极模型就是在 Web3.0 的公链里面,整个就是数字化迁徙的一个过程。就是将来完全智能化数字化的一个时代,因为那个时代数字数据流转的速率、安全性这些硬件技术的事情,还有之前区块链就能解决的那些东西,都会达到一个新的高度。我们身处的环境里,生活的每一处可能每一个细节都会跟数字的内容相关。现在我经常就会在生活中看到有些东西觉得就可以做成 NFT,作为数字内容的一部分,那它就可以在区块链上存在。但当然现在还是处于一个区块链和现实应用发展的早期。Ben Gentilli 区块链艺术作品《Portrait of A Mind: Block 21》© Ben Gentilli去年十月,《Portraits of a Mind》比特币主题系列艺术品中的第 21 幅作品(Block 21)在纽约佳士得拍卖行以 131,250 美元的价格售出,创下 NFT (非同质化代币)拍卖价格的最高记录。这是 NFT 在大型拍卖行中的第一次拍卖。创作这幅作品的艺术家名叫 Ben Gentilli。他将该系列作品命名为《Portraits of a Mind》,全球共有 40 幅作品,Block 21 是其中之一。Ben Gentilli 认为,这可能是文艺复兴后第一次艺术家可以在市场上有这么高的地位。由于NFT 具备天然的收藏属性且便于交易,“加密艺术家”们可以利用 NFT 创造出独一无二的数字艺术品,也成为了“去中心化”现象的一部分。这背后值得讨论的不仅是技术介入艺术的方式,还有对技术的狂热是否已经超越艺术创作本身的意义,以及技术介入对于艺术产业上下游相互关系所产生的改变。■艺术家Ben Gentilli © Ben Gentilli

芭:为什么拍卖作品的形式选择一件实物和一件 NFT 藏品组合?是否源于对单一 NFT 收藏品市场信心指数不高?B:佳士得是一个具有开创性的艺术机构,但他们认为两种媒介共存才构成完整的作品。当然,这只是迈出小步。我希望下次 NFT 能够独立地参与拍卖。只有 NFT 作品的质量日益提高,它才会越来越多地融入市场,而目前的情况并非如此。芭:你的藏家主要有哪些类型?传统艺术作品藏家询问你最多的问题是什么?你是如何回答的?B:一半是艺术收藏家,一半是早期的比特币和加密货币收藏者。前者在新媒体艺术、科技艺术这个领域已经积累了很多经验。后者则很早便活跃于比特币和加密货币领域。与这两类藏家交往很有趣,对于艺术藏家来说,他们正在接触加密货币这个新 天地,而对于比特币爱好者来说,他们也在接触一个新的领域,那就是艺术。Ben Gentilli 区块链艺术作品《Portrait of A Mind: Block 21》© Ben Gentilli采访、编辑│李子璇 文│曹晓婕 助理编辑│JenniferReva 是一名半路“加密艺术家”。2018 年之前,她一直游走于科技产业前沿,供职于国家信息安全局。在校时,学术专业主攻的方向是计算机图形学以及计算机应用。

毕业后,她在中影数字电影集团担任研发工程师,后作为合伙人在虚拟现实和增强现实领域内创业。这六年在科技圈的浸染,让她对媒体科技和创意内容的相辅相成形成了自己的理解。2020 年初,她首次接触到海外的“加密艺术” 市场。作为区块链技术信仰者和算法艺术创作者,她认为“加密艺术”代表了最前沿的科技艺术进化方向,很快便投身其中自行学习和研究。在创作的过程中,她也意识到目前加密艺术的局限性。

芭=《芭莎艺术》,R=Reva

芭:“加密艺术”一词的命名是颇受争议的,对此你有何解读?

R:我对这个命名是有意见的。“加密艺术”中的“加密”二字只是在定义交易的方式, 仅仅用交易的方式来界定一种艺术门类是十分单薄的。“加密”二字容易产生误解, 让人以为作品是不是被加密过的。我宁愿称之为区块链艺术,因为作品要么体现了区块链精神,要么是使用区块链技术作为表达语言。

ChasingMoon#1-preview© Reva芭:基于代币化(token)机制产生的虚拟空间会带来哪些可能性?会有哪些意义呢?R:这涉及到对于 NFT 的定义。NFT 的全称是 non-fungible token(非同质化货币),是铸币出来到达的最后形式。非同质化是指每一个币的唯一性,就像纪念币,而非我们手中的硬币。NFT 可以理解为一种包装,内核可以是不同类型的原数据。每件“加密艺术” 就是一个币,变成 NFT 能够确保它的唯一性,独特性,和稀缺性。在谈 NFT 时,人们往往的是和这个货币挂钩的物件,可以是一幅画、一个视频、一个动图。但本质上 NFT 又是一个币,它是可流通的。所以说在这种物和币合二为一的情况下,产生的意义空间其实挺多的。传统艺术作品的交易面临的运输储存等问题,在“加密艺术”中不存在。“加密艺术”很大程度上提高了作品的流通性,因为这个物件本身就是一个币,可以直接转出或买入。采访、编辑│李子璇 文│曹晓婕 助理编辑│Jennifer生于 1989 年的陈抱阳,如今已是领域内一位颇有度的科技艺术家。相较于“艺术家”这个称呼,他更倾向于称自己为一个“游走在科技和艺术之间的创造者”。他的艺术创作来源于他对于科技不仅仅是一种创作手段的思考—科技如今之于艺术家更像合作者。他经常对现有科技进行修改,不将它们置于产品经理预设的应用场景里,而是将其与自己的创作思维结合。朋友圈传播最广的是关于比特币(btc)涨落的消息,殊不知从 Crypto 技术本身出发,以太坊的技术更先进,更有望产生一种真正去中心化的货币。陈抱阳试图打造一个经修改的事实—另一个 Crypto 交易平台。这是一个并不具备真实交易功能的 Terminal,带给观众的是一种虚假的交易体验。借由这种虚假体验,他想暗示的正是大众媒介对于这些新概念的“污染”。陈抱阳的作品充满了对科技和人性的批判性思考,就像他所说的那样,“技术的进步不断地在为我们描绘美好的未来,我们应该谨慎而又大方地迎接变化,只不过在此过程中还需要不断地回头看看自己走过的路,问问自己为何而来。”抱■艺术家陈抱阳©️Felix/FelixStudio

芭:NFT 为载体的艺术有着“穿越阶级”的属性,艺术区块链未来最可能形成类似当代艺术一样的生态还是实现大众积极参与的生态?陈:我觉得它不具有“穿越阶级”的属性,这些东西出来只会巩固,我觉得每一个技术出来都是巩固,比如说互联网,互联网最早是一个军用的工具,慢慢成为用于科研,科研用的时候慢慢走入我们老百姓的生活。微博刚出来的时候,最火的我们叫做 web2.0,用户产生的内容,现在站在 2021 年回看一下,你作为普通用户,产生了什么内容是有价值的,就只是产生了很多网红。本来我们认为网红是各自为战,突然产生了管理网红的机构,这个和最传统的产生内容有什么区别呢?我们创造出一个觉得人人都可以参与的互联网最后人人都可以参与被他们赚钱的互联网。所以技术还是人们去定义的。变成了我觉得任何一个技术出来,最后一定是巩固阶级壁垒,通过技术壁垒巩固阶级壁垒的这是第一步,先搞出一个新词,NFT 先让一般人搞不太清楚 NFT 是什么,然后他再给你解释这是叫什么非同质化,然后再告诉你比特币是同质化的,这就像是告诉你说每一张 100 块钱毛爷爷是同质的,但恰恰你在搞区块链的时候就说了每一个 block 是不一样的,实际上你拥有的这一个 block 是不一样的,这个东西其实没有人在意,因为它不一样,本来没有被赋予意义,是 NFT 赋予了每一个 block 不一样的特点,于是创造出一个新词—非同质化同振。技术的出现,技术被利用一定是有人觉得我用这个技术可以去赚更多的钱。所以这个本身我觉得它不是个艺术问题,它是个我们社会规律的问题。芭:数字艺术品有可复制性,会不会稀释艺术品的收藏价值?陈:会,因为机械复制所消耗的时间跟能量远远大于数字复制。机械复制免不其然引入各种各样细小的变化,数字复制讲究完美的 1:1 复制。物以稀为贵,你不可能去制造一个你可以无限复制的东西,其实 NFT 就是反过来去抵抗数字作品中的疯狂复制,它通过每一个 block 不一样的手段去抵抗这个数字复制,就跟版画都有版数,是艺术家圈在这个画面上的一样。采访、编辑│李子璇 文│曹晓婕 助理编辑│Jennifer埃尔伍德(Ellwood)19 岁时美国求学,随后旅居纽约,其作品致力于用梦境,冥思的画面来重塑对世界精神的探讨。通过使用色彩、几何形状和构图等元素来重塑梦中的静态蒙太奇片段。在 2018 年,埃尔伍德开始使用数字媒体作为创作媒介。在自动化艺术时代的开始,他从人类的角度讨论了存在的起源,现实与虚拟的交融。埃尔伍德的作品与数字时代紧密相连。随着大量的信息和数据网络化,一部分的“现实”转移到了虚拟语境,他的作品警示互联网对人们日常生活无孔不入的影响。芭:你觉得是你选择“加密艺术”还是被“加密艺术”选择了?E:我觉得是构建另一套体系,我觉得“加密艺术”这个事情非常有待讨论。因为现在观察到国内外的现象,艺术世界好像已经很久没有什么运动或者宣言了。我觉得它提供了一个语境去很正儿八经地严肃面对虚拟世界这件事情。所以说应该是我选择了加密艺术。E:我上周跟朋友讨论“加密艺术”,认为它可能最大的作用是对创作者的保护,对于艺术家的一个保护,就是把这个作品和一家权力结合到一起,但是藏家就是观众,他还是原本的状态,但是很可惜我们都没有给出一个答案。对于市场价值也就是市场性,我觉得它是一个公关活动。可能是经济金融体系的人,渴望用一种新鲜的方式变现。嗯,就是一个很大的骗局。没有办法否认的事情是,如果形成了一个大范围的共识,那它就是一个真的事情。它提供了一个语境,这个语境里能让更多的人能进来做一些创作活动。文章节选自《芭莎艺术·视界Foresee》2021年2月刊转载、商业合作、投稿

bashayishu@bbart.com

后台留言同步开放

![[区块链技术] 区块链技术从入门到精通 区块链开发系列课程 系统入门学习区块](https://static.kouhao8.com/sucaidashi/xkbb/78fbbb5e62c6788c5d85a59af3843e03.jpg?x-oss-process=image/format,webp/resize,w_88/crop,w_88,h_88,g_nw)

![[区块链技术] 区块链技术从入门到精通 区块链开发系列课程 系统入门学习区块链及实战课程](https://static.kouhao8.com/sucaidashi/xkbb/3da1f01b4487d4c7524976ceb3991cc0.png?x-oss-process=image/format,webp/resize,w_88/crop,w_88,h_88,g_nw)

![[区块链技术] Golang公链开发实战课程 GO语言区块链开发技术课程 区块链开发技术全新实战视频教程](https://static.kouhao8.com/sucaidashi/xkbb/e818fa7fb61980136226423548dcfeba.png?x-oss-process=image/format,webp/resize,w_88/crop,w_88,h_88,g_nw)

![[教程] 从零全面了解区块链](https://static.kouhao8.com/sucaidashi/xkbb/77110003442ef6cff3f24ffacd830d39.png?x-oss-process=image/format,webp/resize,w_88/crop,w_88,h_88,g_nw)

![[教程] 从零理解区块链构建智能合约](https://static.kouhao8.com/sucaidashi/xkbb/06bcee7241c56e4bd8499aef94d5c08f.png?x-oss-process=image/format,webp/resize,w_88/crop,w_88,h_88,g_nw)

相关资源