略记越剧学绍剧

发布于 2021-05-13 11:20 ,所属分类:戏曲剧目学习资料

弘扬绍剧艺术

点击上方蓝字可以我哦

绍剧与越剧,同出生于绍兴地区的两个戏曲剧种。论资历,绍剧形成与清康、乾之世,越剧则诞生于光绪32年(1906年),至今已107年整。绍剧属大戏剧种,越剧属小戏剧种。大戏剧种都有较长的历史和较成熟的艺术,而小戏剧种则历史较短,且多从曲艺、民歌的基础上发展而成,艺术上比较稚嫩。故小戏剧种在成长过程中向大戏剧种学习、靠拢,可说是中国戏曲史上出现的普遍现象,越剧也不例外。

越剧在40年代革新时期,曾以话剧和昆曲为鉴,喻话剧和昆曲为新越剧的两个“奶娘”。但是,早期越剧向兄弟剧种学习、吸收艺术养料,最多的要算绍剧了,因为从风土、人情来讲,具有天然的“血缘”关系,越剧向绍剧学习,可得天时、地利、人和之便。

▲绍剧《二堂放子》剧照

越剧在小歌班、绍兴文戏时期,很多演出剧目都来之于绍剧,如《仁义缘》、《龙凤锁》(《借红灯》)、《百花台》、《二度梅》、《三看御妹》、《三官堂》(《秦香莲》)、《双贵图》、《宝莲灯》、《倭袍》等。很多越剧老演员,差不多都有学唱绍剧的经历。如在绍兴文戏时期,袁雪芬演出《双贵图》、《双金锭》、《斩经堂》,范瑞娟演出的《五台山》“杨五郎削发”,徐玉兰演出的《龙虎斗》、《散潼关》,商芳臣演出的《二堂放子》、《斩经堂》等,都是唱绍剧的。

越剧很多唱、做、念、打的表演功法,也是向绍剧学习的。因此,越剧的表演艺术中,含有不少绍剧艺术的因子,尤其是音乐唱腔。越剧早期唱腔是从曲艺落地唱书发展而来的,故多吟诵性,旋律单调,尤缺乏高昂音调。为了增强越剧唱腔的阳刚之美,只有向兄弟剧种借鉴学习。由于越剧与绍剧的语言语音最为接近,学习吸收绍剧的唱腔,就较少排异性,容易为观众所接受。绍剧的基本曲调【二凡】、【流水】高昂激扬。最能表现紧张、激烈的人物感情和戏剧气氛,几乎完全被越剧所吸收运用。40年代新越剧时期产生的【嚣板】,就是吸收融化了绍剧【流水】的节奏和音调形成的。现在【二凡】和【嚣板】已成为越剧的常用曲调;又如1949年袁雪芬在《相思树》剧中演唱的【男调】,也是从绍剧【二凡】的过门衍化而成,使这一唱腔具有表现欢快、喜悦、思索、疑虑等多种情绪。至于吸收绍剧基本曲调【三五七】的音调,融化进越剧唱腔中的事例,则是不胜枚举了。周恩来总理在50年代前期,多次接见袁雪芬、范瑞娟、徐玉兰等越剧艺术家时,不止一次地提到越剧在演唱上可以向绍剧学习。他对徐玉兰《哭祖庙》的唱腔,因融入了绍剧和京剧的音调,大为赞赏。他说:谁说越剧的唱腔是软绵绵,徐玉兰的《哭祖庙》就很高亢激越么。

▲绍剧《三打白骨精》剧照

而越剧小丑念绍兴土白,则成了一些剧目的特殊需要,如《龙凤锁》的“哭箱诉舅”一折,舅父乐得输(即骆得胥)运用“绍白”大大增加了角色幽默风趣的喜剧色彩。

越剧音乐在男班早期时无丝弦伴奏,后来配上丝弦,其主奏乐器胡琴,就是用绍剧主胡板胡。后来虽因板胡声音又尖又糙,与越剧基本曲调情绪不协而改用平胡,但在戏里使用【流水】、【二凡】曲调时,也常用板胡来伴奏的。绍剧的锣鼓经及其响器,也为越剧吸收使用,行内谓之“绍敲”。有的戏如《二堂放子》中的【流水】、【二凡】唱段,锣鼓也采用“绍敲”,戏剧气氛浓郁。越剧界有些鼓师和锣师就来自于绍剧。如曾在华东和上海越剧院司鼓的著名鼓师胡寿华,原是绍剧演员出身,合作越剧团的锣师胡传标,乃是绍剧武场面出身。由于绍剧乐师改事越剧,也给越剧吸收融化绍剧的音乐唱腔带来有利条件。在越剧艺术各个门类中,音乐与唱腔受绍剧的影响最为显著。

越剧1917年进入上海,曾得到绍剧老大哥的支持与帮助。1917年5月,以袁生木为首的小歌班男班,首次来沪,并于5月13日至6月8日演出于十六铺新化园,因演艺简陋粗糙,观众日少,终至失败而散伙。是年6月10日,以卫梅朵、马阿顺为首的小歌班,由绍兴大班包班俞纪寿邀请来沪演出。为了帮助小歌班在沪打开局面,吸取第一班失败的教训,在河南路镜花戏院(绍兴大班的基本演出场所)演出的绍兴班,让出舞台,与小歌班合作拼班演出,日场由绍兴大班演出,夜场由小歌班演出,如6月9日首次演出,日戏由绍剧演出《朱砂球》、《夔龙镯》,夜戏由小歌班演出《赠金钗》。为了招徕观众,有时还在小歌班演出的正戏前,加演一出绍剧。如6月10日夜场,前面由史亦奎、林芳锦、竺福金主演绍剧《铡美案》,后面由小歌班演出《杀妻救主》。有一段时间,采取隔日轮换演出的办法,即星期一、三、五由小歌班演出,二、四、六、日由绍兴大班演出。这样,马阿顺班自6月10日至11月底,竟然在镜花戏院演出达半年多。这一成绩的取得,是与绍剧老大哥的提携和支持分不开的。

▲越剧《十八相送》中

袁雪芬(左)饰祝英台、马樟花(右)饰梁山伯

30年代后期,女子绍兴文戏兴起后,绍剧在上海也一度兴盛。当时颇具规模的老闸大戏院,是绍剧的基本演出场所。而此时绍兴文戏的演出场所,除游乐场外,均是一些茶楼和小场子。抗战爆发前后,女子绍兴文戏曾两次进入老闸大戏院演出,并与绍剧艺人同台会串,在两个剧种史上留下了佳话。一次是在1937年4月11日至5月25日,是徐玉兰、汪笑真为首的东安剧社演出于老闸大戏院,还与绍剧艺人混合演出了《通州奇案》(《杀子报》),该剧原是绍剧,由绍剧著名艺人筱芳锦等演出,越剧客串演出,由徐玉兰饰演清官钱正明,钟云香饰金定。有趣的是演出时唱腔仍各唱各的调,即越剧演员唱越剧,绍剧演员唱绍剧,开越、绍剧混合演出之先河。再一次是1938年3月19日至31日,以女子绍兴文戏竺素娥为首的索风舞台和袁雪芬为首的四季春班,与绍兴大班吴昌顺、陆长胜、七龄童为首的同春舞台,举行三班两剧种联合演出。两剧种的主要演员不仅各自献演了拿手戏,还混合演出了《玉堂春》、《武松与潘金莲》、《新杀子报》等剧目。在《武松与潘金莲》剧中,由越剧演员竺素娥饰武松,袁雪芬、邢月香分饰潘金莲,黄笑笑饰黄婆;绍剧演员七龄童饰西门庆,陆长胜饰何九叔,蔡国梁饰武大,裘涌棠饰阳谷县。在《新杀子报》剧中,越剧演员施彩香饰徐氏,钱妙花饰先生,袁雪芬饰金定,傅全香饰钱妻;绍剧演员七龄童饰和尚,六龄童饰官保,陆长胜饰知县。混演中仍是绍剧演员唱绍剧,越剧演员唱越剧。越、绍两剧种如此会串混合演出,确是密切了两个剧种的艺术交流。

1953年,绍剧撤离上海,回到故乡绍兴。上海越剧界与绍剧的接触减少了。但只要有机会,上海越剧界仍不忘向绍剧老大哥学习。1954年,绍剧来沪参加华东区戏曲观摩演出大会,其获奖剧目《芦花记》为华东越剧实验剧团移植演出。1959年6月,浙江绍剧团来上海演出,上海越剧院特邀六龄童、陈鹤皋、章艳秋、杜鸿发等10多位绍剧艺术家到院传经送宝,向他们讨教演唱经验。1961年,上海越剧院学馆从学员打基础功出发,特去绍兴邀请绍剧艺人来授艺,绍剧团派出了技艺高超的老艺人筱玲珑(旦角,有绍兴梅兰芳之誉)、筱凤仪(老生)、彭少山(大面)和乐师钱财宝除了配合教戏外,还向学馆音乐班师生传授了全套绍剧锣鼓经和曲牌,使音乐班师生受益不浅。

▲戚雅仙主演越剧《玉堂春》剧照

1979年,浙江绍剧团赴京演出《于谦》,回程时途经上海演出。上海越剧院的同志观摩了《于谦》的演出后,袁雪芬院长邀请扮演于谦的十三龄童等艺术家,到越剧院学馆传经。十三龄童向师生们讲授了自己的演唱和练功的经验,当场进行示范演唱,给赵志刚等青年演员留下了深刻的印象,获益匪浅。

当然,越剧在向绍剧老大哥学习吸收之时,绍剧也会向越剧吸收一些东西的。例如绍剧电影《三打白骨精》,猪八戒有一段唱腔,唱的就是越剧。绍剧《红孩儿》中猪八戒有一个哭头,乃是地地道道的越剧老调哭腔。总之,绍剧与越剧,是在绍兴地区生长出来的一对并蒂花。两者关系密切,亲如兄弟,在艺术上相互取长补短,定将有利于双方的发展成长。

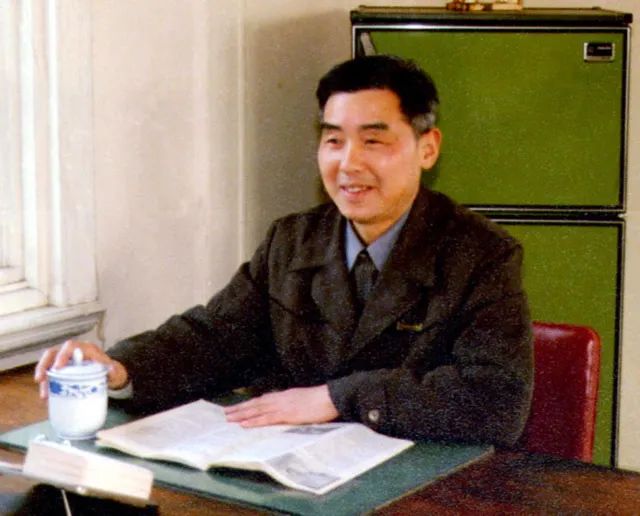

作者简介

卢时俊,二级编剧。浙江嵊县城关镇人,1934年11月出生。1950年11月考入华东越剧实验剧团学戏。1955年任上海越剧院一团干事。1956年被上海市文化局派驻少壮越剧团任辅导员。1958年任上海市青年越剧团艺术指导员。1959年进上海戏剧学院首届戏曲编导进修班学习。

曾担任的职务有编剧、学馆编研组长、创作研究室秘书、教育辅导部主任、艺术研究室主任等。80年代后期投入史志工作,曾兼任《中国戏曲志·上海卷》特邀编辑,与高义龙合作主编《上海越剧志》和《重新走向辉煌》(越剧改革50周年论文集)。1958年至1966年,曾创作(含合作)改编了《荀灌娘》、《摇篮曲》、《雷锋的童年》等十多出剧目,分别由上海市青年越剧团和上海越剧院学馆演出。70年代起着重教学和艺术研究工作,由他主持编著的《越剧音韵》是其对越剧语音潜心研究的成果。历年来在报刊和书籍上发表的文章逾60万字,其中有《新越剧的历史功勋》、《越剧语音的改革发展及存在的问题》、《浅谈张云霞的演唱艺术》等史论性和艺术研究评论文章。他曾两次被评为上海市文化系统史志个人先进工作者。在1988年全国文艺集成志书表彰大会上获得由文化部、国家民委、全国艺术科学规划小组联合颁发的纪念状。他与高义龙合作主编、由中国戏剧出版社出版发行的《上海越剧志》,在2000年被中国文联评为优秀出版物。为上海越剧艺术研究中心顾问、上海兰生越剧发展基金艺委会委员。1998年被聘任为《中国越剧大考》编委。

供稿 | 萧山孔郁祥

编辑 | 颓废的少年

图片均来自网络

相关资源