作者:马成龙 杨佩峰

本文共计5275字,阅读需约7分钟。

引言

根据商务部公布的数据统计,2019年,我国电子商务服务业营收规模达到4.47万亿元,其中,电子商务平台服务营收达到8412亿元[i]。随着电商运营服务市场渐成规模,如何认定电商运营服务合同的性质,对于品牌方与运营商之间的利益分配及责任承担影响重大。在品牌方与运营商的合同纠纷中,合同性质往往成为首要争议焦点。本文将从典型司法案例出发,归纳并探讨法院对电商运营服务合同性质的不同认定及相应考量因素。电商运营,是指由通过电商购物平台的资质审核、在电商领域具有一定硬件和软件能力的运营服务商,为品牌商提供店铺全部或部分的电子商务运营服务,服务包括但不限于咨询服务、店铺开设、商品管理、店铺运营、营销推广、消费者管理、客户服务、仓储物流、IT服务等[ii]。随着电子商务产业的不断发展,电商运营已经成为电子商务行业中不可或缺的组成部分。实践中,根据运营商是否购入商品的不同,电商运营的经营模式可以分为代运营模式和经销模式[iii],其关键区别和适用情形分别如下:项目 | 代运营模式 | 经销模式 |

合作模式 | 服务商不采购商品,仅提供运营服务,赚取服务费用 | 服务商从品牌方处采购商品,并自行销售,赚取销售差价 |

店铺权属 | 品牌方或者品牌方授权代理商 | 一般由服务商申请设立(合作终止后店铺需转让或关闭) |

营销费用 承担 | 通常为品牌方 | 由服务商和品牌方约定 |

适合情形 | 在中国有电商团队的品牌 | 多为新入中国市场的海外品牌 |

尽管存在经营模式的差异,但代运营模式和经销模式的合同核心条款范围存在较大程度的重合。条款 | 具体内容 |

销售目标 | 约定阶段销售数据指标,包括年度目标和月度目标 |

业务流程 | 约定业务流程,包括费用结算、开票及支付、服务商垫付费用、营销费用分担、预算及执行、货品供应与库存等 |

费用与报酬 | 代运营模式下,服务商的服务费通常包括固定服务费和销售奖励;经销模式下,服务商向品牌方支付买卖合同中的商品价款;同时,还会约定推广、营销、仓储等费用的分担 |

优先权 | 服务商在同等条件下拥有合作续约的优先权 |

违约责任 | 品牌方服务商的专业能力、窜货风险;服务商品牌方对品牌、商标的权益瑕疵、商品质量瑕疵、费用支付和库存支持 |

合同终止 | 双方约定可能出现的终止情形,并对合同终止后的事宜(商品归属、库存处理、资金结算、店铺归属与交接、运营数据及业务资料交接等)进行约定 |

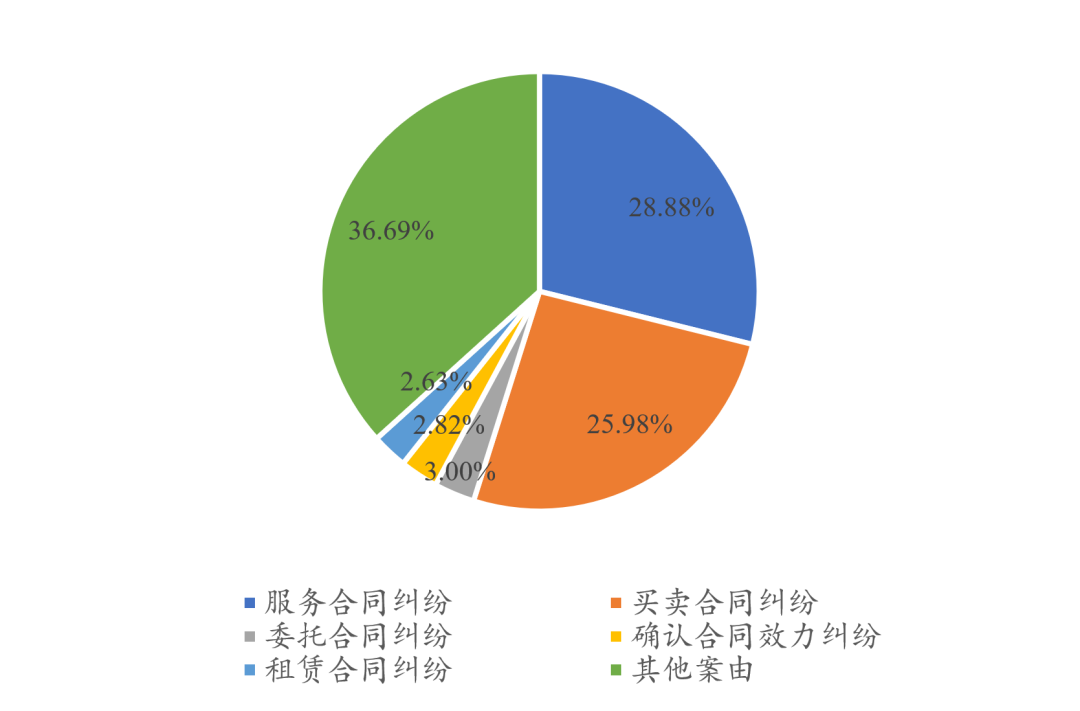

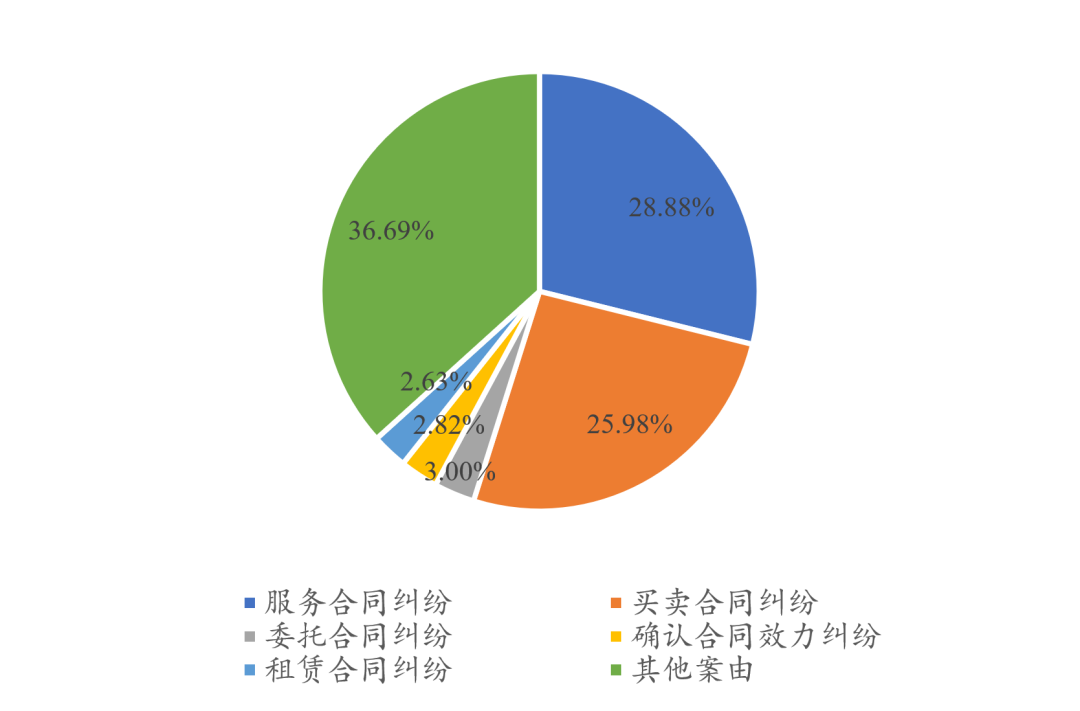

我们以“电子商务/电商、运营/经营、店铺/网店、推广/营销、客户/消费者、产品/商品、合同纠纷”为关键词,在Alpha法律智能操作系统的案例数据库中进行检索,共查找到1,177条结果,按具体纠纷类型分布如下图表。

从上述图表可知,电商运营行业出现频率较高的纠纷类型包括服务合同纠纷、买卖合同纠纷、委托合同纠纷等。根据法律规定,合同性质将影响合同条款的解释以及当事人在合同条款之外所依法享有的权利和承担的义务。例如,如果代运营合同构成委托合同,则当事人即享有法定的任意解除权。但是,合同性质由于商业模式的不同而存在差异,在大量纠纷案件中,合同性质常常成为双方首要的争议焦点,以下将分别探讨代运营模式和经销模式项下的合同性质问题。

实践中,品牌方与运营商的代运营合同常命名为代理协议,合同中亦有“甲方委托乙方进行电子商务运营”等约定,进而形成运营商代为运营由品牌方所有的电商店铺的交易形式,法院可能据此认定为委托合同关系[iv]。

比如,在上海市高级人民法院审理的委托合同纠纷审判监督民事裁定书中【(2016)沪民申1981号】,某贸易公司与某科技公司签订代理协议,贸易公司授权科技公司全面负责天猫、京东的独家线上销售代理商,并将其在天猫商城及京东商城注册的旗舰店交由该科技公司经营,本案一审、二审及再审中均认定双方构成委托关系。

服务合同是指服务提供者与服务接受者之间约定的有关权利义务关系的协议。服务合同的标的是提供服务而不是物的交付[v]。在代运营模式中,运营商向品牌方提供服务,符合服务合同的标的,故有判决将双方之间的关系界定为服务合同关系[vi]。比如,在某珠宝公司与某文化公司合同纠纷二审民事判决书中【(2016)沪02民终7923号】,双方签订《“某品牌”旗舰店/专营店电子商务品牌包装推广服务和代理销售合作协议书》,约定珠宝公司的品牌旗舰店由文化公司推广及销售,文化公司提供品牌基础包装、市场营销推广策划和执行、IT系统整合、客户服务、店铺设计等外包运营服务。上海市第二中级人民法院二审认为:“文化公司通过向珠宝公司提供包括品牌基础包装等外包运营服务,获取珠宝公司支付的服务费用及佣金提成,双方据此形成服务合同关系。”尽管委托合同与服务合同是《最高人民法院民事案件案由规定》(2020年)中并列的两项案由,但是二者本身存在着交叉和诸多共同规则,并无明确的分界线[vii]。由上述案例也可得知,代运营模式下的合同性质在司法实践中存在较大争议,我们认为有必要明确辨析,唯此法律规则才能更加完备和妥当地规范和引导商事交易,避免商事交易长期处于不稳定的状态。我们理解,从合同的交易形式、主要内容和核心特征的角度分析,电商代运营模式的合同性质与服务合同似乎更为契合。

首先,代运营模式的交易形式是运营商以服务换取报酬、品牌方以报酬购买服务,符合服务合同的交易形式。其次,代运营合同的主要内容是运营商以专业技能以及在电商方面的运营和经营能力为品牌方提供服务,品牌方接受服务并支付报酬,均在服务合同的调整范畴之中。最后,代运营模式的核心特征是运营商向品牌方提供综合服务,包括仓储、快递、网络等多方面,具备服务合同的特征。

而反观将代运营合同界定为委托合同的观点,其难以合理解释代运营合同与委托合同在主要内容、费用承担、处理方式、行为效果、行为后果等方面的显著差异,为了更加清晰地对比二者差异,我们以图表示意。项目 | 代运营合同 | 委托合同 |

主要内容 | 运营商提供店铺运营、推广营销、物流仓储等专业服务 | 受托人受托处理委托人的一项、数项或者一切事务 |

费用承担 | 按照约定分摊费用,比如品牌方承担推广费用、运营商承担仓储费用等等 | 委托人承担并应预付处理委托事务的费用 |

处理方式 | 代运营服务具有较强的专业性,运营商拥有运营自主权 | 受托人按照委托人的指示处理委托事务 |

行为效果 | 运营商仅提供服务而非代表品牌方与消费者订立买卖合同,不产生行为效果归属问题 | 受托人可以以自己的名义、也可以以委托人的名义从事委托活动,在委托范围内实施委托行为产生的法律后果由委托人承担 |

责任追偿 | 运营商自行承担经营成本,通常不存在运营商遭受损失而向品牌方追偿的情形 | 受托人处理委托事务,因不可归责于自己的事由受到损失的,可以向委托人请求赔偿 |

由此可见,代运营合同与委托合同存在较为明显的区别,委托合同难以将代运营合同的内容完全囊括其中。并且,如果代运营合同属于委托合同,则当事人将享有法定的任意解除权,合同关系将存在较大的不稳定性和不确定性,不利于电商服务行业的稳定有序发展。当然,实际情况往往更为复杂,需要我们抽丝剥茧,理清交易背后本质,还原合同性质本源,以此厘定各方权利义务关系。在经销模式中,运营商从品牌方处购入商品,同时又受品牌方的指定而成为特定渠道的经销商,此类合同性质在实务中也引发颇多争议。从检索的案例来看,此类合同纠纷不局限于电商平台,并且因线下区域经销所引发的纠纷更多、其中的裁判观点更具代表性,因此以下将主要以区域经销相关案例展开分析。在经销模式中,运营商从品牌方处购入商品,一方支付价款,另一方转移商品所有权,符合买卖合同的主要内容。因此,有些案例认定其为买卖合同关系[viii]。例如,在浙江某医药公司、海南某制药公司买卖合同纠纷案中【(2017)最高法民终701号】,最高人民法院二审认为:“医药公司的主合同义务为每月采购不少于一定数量的药品并支付采购款等费用,制药公司的主合同义务则是提供药品,至于医药公司采购药品后再以何种形式何种价格面向社会销售,制药公司均不参与,也不承担制药公司在市场推广中发生的任何费用。以上约定与委托人向受托人支付报酬,受托人对代销货物没有所有权的委托合同存在本质区别,故本案双方实际上形成的是买卖合同关系。”从法院的上述裁判逻辑可以得知,如运营商向品牌方采购商品并在市场上自行销售赚取差价,且品牌方不再参与后续销售,则双方形成买卖合同关系。有别于上述情形,如果品牌方亦参与面向社会的销售环节,比如运营商以品牌方代理商的身份出现等等,则当事人之间的法律关系会同时具备买卖和委托的双重因素,构成代理销售关系,属于《民法典》合同编中的无名合同。比如在北京某电子商务技术公司与某婴童用品公司合同纠纷案中【(2019)京03民终15491号】,双方签订《合作协议》约定:“甲方全权委托乙方在天猫平台经营美国某婴儿洗护用品。乙方全权负责在天猫平台上开美国某婴儿洗护旗舰店或专卖店,同时负责与天猫超市的合作,在天猫平台上的合作主体及相关费用均由乙方负责。乙方向甲方年度(自开店之日起12个月)提货额不低于600万。”北京市顺义区人民法院和北京市第三中级人民法院均认为双方之间的法律关系为代理销售合同关系。而更进一步来看,由于商事交易的特殊性与复杂性,合同签订及实际履行等情况也会影响经销模式中买卖和委托何者占据主导的问题。在张某与桂林某公司委托合同纠纷案中【(2017)最高法民申4456号】,最高人民法院再审认为:“《销售代理协议》仅仅约定张某为该品牌的代理商,未约定处理委托事务的报酬,张某通过该合同赚取独家销售的产品差价,故合同的主要内容是买卖,同时包含品牌代理的涵义。因此,本合同的性质主要是买卖合同,同时包含委托合同的要素,认定为无名合同更为妥当。”在上海某科技公司、某医疗器材公司合同纠纷案中【(2018)最高法民再82号】,最高人民法院再审认为:“双方存在独家代理及销售合同的双重法律关系,应认定双方构成独家代理销售合同关系。……在履行独家代理合同关系的过程中,双方根据销售目标及具体销售情况,分别另行签订每一具体销售合同,并据此销售合同进行具体结算。因此,双方销售合同关系的构建,实际是为履行双方独家代理合同的需要而签订,可谓独家代理合同关系的具体履行方式,亦为双方独家代理合同的结算方式。因此,在以上法律关系中,独家代理关系乃双方合同关系之基础,是双方合同履行之前提,是双方合同权利义务之基本框架所在;而销售合同关系明显仅具有附属性、随从性,仅为独家代理关系的具体履行方式。”从上述司法案例可见,对于经销模式合同性质的判断,需要结合以下方面进行综合分析与判断:(1)首先,运营商向品牌方采购商品,买卖合同的内容在认定双方法律关系时是不可或缺的因素。(2)其次,根据品牌方是否参与以及如何参与面向社会销售的环节,如果品牌方完全不参与,则不存在委托合同的因素;如果品牌方参与其中,比如运营商以品牌方代理商的名义出现,或者品牌方承担运营商的销售、推广费用等等,则视具体情况而存在一定程度的委托合同因素。(3)在同时具备买卖和委托的交易中,根据合同条款及实际履行进行分析,区分何者为主、何者为辅。如果合同同时约定了买卖和委托的内容,而其中买卖的内容较为详细、委托的内容极为简单,则一般构成买卖为主、委托为辅。而如果合同中对于销售代理的事项约定地极为全面,买卖是为了实现和贯彻销售代理,则可能由委托合同因素占据主要地位。代运营模式中有服务合同与委托合同之争,经销模式中有买卖合同和无名合同之分。但在合同订立和履行的过程中,当事人往往不会给予合同性质过多的,然而一旦出现争议,合同性质就会对当事人的权利义务和责任产生直接影响。在磋商与签约的过程中,我们建议品牌方与运营商需并选择恰当的合同性质,从合同名称、合同条款、权利与义务分配等方面着手,将商业诉求转化为具有约束力的合同文本,进而全面实现商事合作。[i]商务部《中国电子商务报告2019》。

[ii]关于电商运营的定义和经营模式适用情形参考了天猫平台对于天猫运营服务商的描述,详见https://www.taobao.com/markets/fuwu/markets?spm=a223k.13170789.5017046579.13.3feaefedvczZ8m&acm=lb-zebra-387138-4652942.1003.4.4135887&scm=1003.4.lb-zebra-387138-4652942.OTHER_15349771302164_4135887。

[iii]在《2020年下半年天猫星级运营服务商》榜单所列9家六星运营商和40家五星运营商中,29家运营商的商业模式包括代运营和经销,6家运营商的商业模式为代运营,10家运营商的商业模式为经销,其余4家不详。

[iv]相关案例包括(2015)沪高民二(商)申字第61号、(2016)沪民申1981号。

[v]最高人民法院民事案件案由规定课题组编:《最高人民法院民事案件案由规定理解与适用》(2011年修订版),人民法院出版社,第193页。

[vi]相关案例包括(2014)浙民申字第948号、(2016)沪02民终7923号。

[vii]在学说理论中,亦有观点将典型服务合同区分为承揽性服务合同和委托性服务合同,详见朱虎:《分合之间:民法典中的合同任意解除权》,载于《中外法学》2020年第4期。

[viii]相关案例包括(2017)最高法民终701号、(2015)民四终字第13号、(2015)民申字第1598号。

合伙人 马成龙

业务领域:知识产权、争议解决、政府监管与合规

021-52533511

chenglong.ma@meritsandtree.com

杨佩峰

业务领域:知识产权 争议解决

021-52533564

peifeng.yang@meritsandtree.com

声明

以上所刊登的文章仅代表作者本人观点,不得视为植德律师事务所或其律师出具的正式法律意见或建议。如需转载或引用该等文章的任何内容,请注明出处。未经本所书面同意,不得转载或使用该等文章中包含的任何图片或影像。如您有意就相关议题进一步交流或探讨,欢迎与本所联系。

![[项目实战] php电商开发基本功课程 电商后台实战开发视频教程 共6章](https://static.kouhao8.com/sucaidashi/xkbb/55a54bb26aa2ced314d6a8cdf5f585a8.jpg?x-oss-process=image/format,webp/resize,w_88/crop,w_88,h_88,g_nw)

相关资源