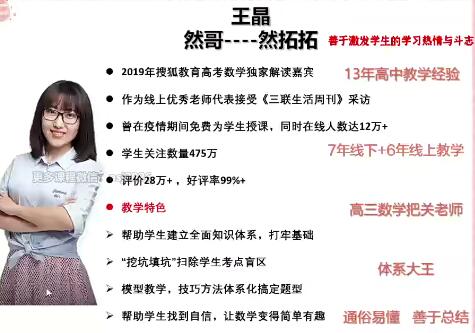

龚国庆:《我的1977年高考》

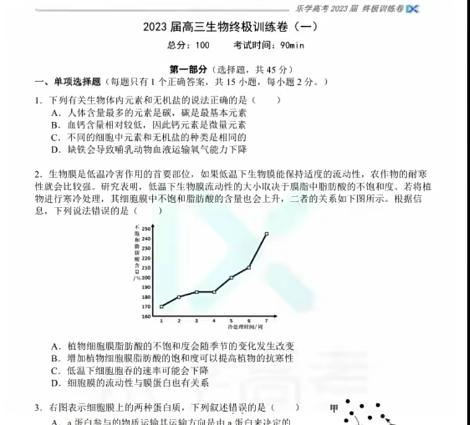

发布于 2021-08-22 12:17 ,所属分类:高中学习资料大全

我的1977年高考

龚国庆

作者按语:

个体生命的荣枯起伏,无法脱离社会的治乱盛衰。

在生命史上,有一两次选择具有特别重要的意义。

知识改变命运,既改变个体命运,也改变社会命运。

1959年出生在义乌县城一个普通工人家庭的我,父母从未有幸迈进学校大门,家无藏书,中小学十年(1966年9月至1976年7月,小学五年半,初中两年半,高中两年)又正赶上“史无前例的无产阶级文化大革命”,感觉是在文化沙漠里长大的。

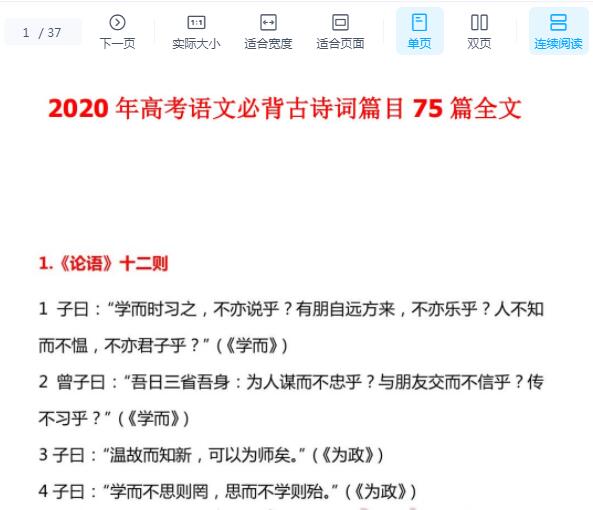

在文革的岁月里,“以阶级斗争为纲”,知识分子是“臭老九”。在中小学,我没有系统地学过拼音,没接触过唐诗宋词,基本没机会接触古今中外名著(在文革时代,中国古代的书籍,属于“封建文化”,被认为“有毒”;近现代西方的书籍,属于“资本主义文化”,被认为“有毒”;苏联、东欧的书籍,属于“修正主义文化”,被认为“有毒”;统称为“封资修”)。在读高中时,我的班被定位为“农机班”(有的其他班级被定位为“红医班”,学做赤脚医生,有时上山采点草药等),以摆弄“三机一泵”(电动机、柴油机、拖拉机和水泵)为主业,实际上也没学多少有关“三机一泵”的知识技术,只是有时会到农村把电动机、柴油机拆开,上点机油,到正在建设中的义乌飞机场以“飞快”的速度开过一次手扶拖拉机。高中时,有个学期的物理教科书就没发过,有个学期物理教科书只有两三页有阅读记号。在整个中小学十年里,我以及我的同龄人好像没有一天为读书烦恼过。在义乌中学读高中时,在夏天里,我常常穿着一条短裤和一件背心,赤着双足,去上学。

自己是一个爱看书的人。初中时,因为长时间看小说(主要是《红旗谱》、《春风野火斗古城》、《烈火金刚》、《艳阳天》等中国现代革命小说),有一段时间看得我眼睛整天流眼泪,都见不得窗户上的光亮。因为看小说耗时耗电,同时也担心看坏眼睛,我看书有时还要遭到妈妈的责骂。到高中时,为了保护自己的眼睛,另外,许多抓特务、抓地主的“阶级斗争”小说本身也没有什么艺术吸引力,就有意识地戒看小说。有时,在爸爸(虽没上过正式学校,但上过夜校扫盲班之类,平时爱看书,识字不少)的枕头边上能发现一两本竖排版繁体字的旧小说(有的既无封面也无封底,至今也不知道是什么书名),还得到过邻居家保存的文革前高中《文学》教科书,我都如获至宝,充满享受感地阅读。

读高中时,我的求知欲比较旺盛。我看过科普读物《宇宙的秘密》,觉得自己的心都被掏空了,“宇宙”怎么会是这样?!我背过汉语成语小词典,爱看语文书和《毛泽东选集》中的注释,能完整背诵毛主席诗词。小姨夫的《各国概况》一书(人民出版社1972年版,上下册),成为我了解世界知识的主要途径之一。在我保存下来的高二时期(1975年7月至1976年7月)的日记中,我抄写了不少新近学习的古文词语、典故成语,科学知识,读过的书或文章有:《中国近代简史》,《三国演义》,《水浒传》,《剪灯新话》(一般认为是明代诗人瞿佑撰写的文言短篇小说集),《在马克思墓前的讲话》(恩格斯),《中国社会各阶级的分析》(毛泽东),《湖南农民运动考察报告》(毛泽东),《宇宙的秘密》(朱志尧著),等等。客观地说,我所读的书并不算多。这里面有文革时代以及家庭条件独有的客观障碍:得书不易。

我也爱看报纸,特别爱看《参考消息》。义乌县邮电局门口有一阅报栏,处在我妈妈工作的工厂(我们基本在我妈妈工厂的食堂里吃饭)与我的家中间,我每天路过,几乎都要停下脚步认真阅读,有时天色黑下来也不觉得。

我从小学五、六年级开始,会写一些五个字一句的所谓“诗歌”,主要用来歌颂“革命大好形势”和批判阶级敌人。初中时,记得我写了一首七字一句共四句的“诗”,语文老师把我叫到他的办公室,问我这个词是什么意思,那句话是什么意思,最后确认是我自己写的,然后与旁边的一位老师一起点头欣赏,表示肯定。高中时,积极参加“批林批孔运动”(批判林彪,批判孔子),又写了比较多的“诗歌”。其中有一首写得比较长的“诗歌”,还由同班的一位同学在全校师生大会上朗诵(因我的普通话不够好)。高中钱老师称我为“小诗人”,高中语文黄老师对我的想象力曾表达佩服。那时,流行“蓝天、白云、红日……”之类革命批判诗歌,我不知唐诗宋词为何物(只是偶然读过一本郭沫若写的《李白与杜甫》,书中大约表扬李白,批判“地主阶级诗人”杜甫)。有一次,我和另一位高中同学到高中语文黄老师的房间去。黄老师不在房间,我俩无意中发现黄老师收藏的文革前《诗刊》,匆匆看了几行,就像发现新大陆,觉得其中一些诗歌妙不可言。

高中毕业后,我干过一些零活,如在姐姐下乡点附近修铁路路基的工程队里抬过大石头。当工程队负责人叫我不要上班时,我还一时感到漂泊无依,流下了不幸的眼泪。后来,在爸爸所在的义乌副食品厂做临时工,干一天活可以赚得八角钱的报酬(因是按件取酬,忙时一天可以完成三班活,干到夜里一两点钟,可得二元四角报酬)。因找不到人生的归属感,同时心里深处也很想了解农村社会生活,我主动向父母要求提前一年下乡插队务农(当时,义乌县规定到18周岁才安排工作或下乡),由妈妈带着我去找稠城镇领导提出提早下乡的要求。1976年11月26日,我以“知识青年”的身份,第一次离开父母的视野,到达离县城15华里的江湾公社官塘下大队,下乡插队了。

在农村的一年零三个月,我认真劳动,能够做到有工必出,种田,割稻,挑大粪,几乎样样农活都干。有时要回到县城的家里拿菜(一般是每周一大罐咸菜加一大罐咸萝卜),一般都是在生产队收工之后。从官塘下村走到县城家里,一般约需一个半小时。在第二天清晨天未亮时,就踏上返程,赶上生产队出工。在县城的路灯下,自己一边向城外走着,一边看着街道两旁黑乎乎的窗户,似乎能听到窗户里传出的鼾睡声,有时不觉自怜自哀。

下乡后,我很想了解国家大事,积极地在自己房间里装上有线广播。那时,广播线还要到县城里叫妈妈找人开后门才能买到。在农闲的冬天,在温暖的冬日下,自己有时也能悠然自得地阅读《鲁迅杂文集》等书。

下乡时,我随身带了一本画册。曾经照着画册临摹过几张,似乎临得有点像。但是,由于无人指点,不得其道,入不了门,就没有坚持下去。

下乡插队期间,我在日记里经常提醒自己要挤出时间,好好学习。我在1977年8月18日日记中写道:“要利用闲日、劳动间隙、夜晚读点马列、毛主席的书、革命理论、数理化、自然科学知识、文学作品和搞点诗歌创作等”。根据日记中的记载,我曾经抄过《雷锋日记》,抄过《列宁选集》中的文章,学习过毛泽东的《反对党八股》、《实践论》、《矛盾论》等文章并作了笔记。但在插队期间,我好像没有读过多少科学书籍或“数理化”(数学、物理、化学)教科书。

我至今清楚地记得下乡时的一件往事。有一天,天天在田间进行“头朝黄土背朝天”的劳动的我,在邻村的一个知识青年的房间中,偶然看到了一本中学教科书(当时大约已有恢复高考制度的传闻),突然有了一种在沙漠中遇到一股清泉的感觉,那么“清澈”,那么“圣洁”!

我至今清楚地记得下乡时的另一件往事。一天晚上,我经过生产队副队长的家门口,听到房间里面传出副队长肚子疼痛呻吟的声音。那时农民生病,能忍熬过去就硬是忍熬。我不禁在想,难道我的后半辈子就是这样度过吗?

因感到前途渺茫,高中毕业时找不到一丝白发的我,下乡时增添了几丝白发。

从决定到农村插队的那个时刻起,我就向往早日离开农村,早日脱离艰苦的农村生活,渴望早日生活在不需栉风沐雨的城里。有时英姿飒爽地走在古老农村的绿色田野里,我的心却装满迷茫和惆怅,不断憧憬着另一个以现代城市文明为背景的世界。

我还记得下乡时的一件往事。有一天,在我下乡村庄代课的一位老师要到公社里开会,叫我代他上半天课,被我很坚决地拒绝了。我从小就是一个不善言辞的人,怎么可能在教室里说上半天的话?

1977年10月21日,中国各大媒体公布了恢复高考的消息,并透露本年度的高考将于一个月后在全国范围内进行。这一天,我正好回县城家里。我在日记中记载:“去县里,考大学气氛很浓,自己也被感染。”当晚,我和姐姐、侯运智同学一起,到义乌中学拜访了姐姐的高中班主任陈老师。第二天,开始在家复习。此时,我第一次知道参加考试前还需要“复习”。中小学时,大家都是“裸考”,我以及同学们从来不知“复习”一词为何物。

在家复习时,我似乎因为违背“扎根农村一辈子”的伟大召唤而在内心感到一丝隐隐的不安。

那时候,我从没见过“高考”这回事。文革时期上大学,是通过组织推荐的。我下乡时,有一个我认识的农村青年正在走推荐的程序。我听他说,他经常往县城里的一位高中同学家里跑。他这位同学的父亲似乎是县委副书记。后来,他如愿上了大学。

我记得,高中毕业后的某一天,我曾对一位中学同学说:我的梦想是上大学。但是,像我这样一个出生在普通工人家庭、政治上也无突出表现的青年,也不知道如何才能上得成大学。

现在,终于有了明确的机会。我决心全力一搏。在复习的大约一个月里,每天从早上五点到晚上十二点,都在努力地看书。原来放在阁楼上的一条很粗糙的旧方凳,给我坐得乌光贼亮。在中学读书时,我在数学课堂中表现还是比较出众,属于班里反应最快者之一(初中的数学老师曾批评我平时做作业比较潦草,不够认真,说我如果认真的话,前途无量)。但由于在高中阶段物理等课程的教科书发放不完整,自己对在有限时间里完成理科课程复习没有信心,于是就决定报考文科。

1977年11月3日,我在日记中写道:

今天下午,义中(指义乌中学)举行毕业生测验考试,我考得还不大理想。不要紧,再努力,还有一线希望。

这次考试,大约是为了给义乌中学办高考辅导班做准备。在这次考试的过程中,整个义乌中学校园都是人山人海的考试场面(文革时期义乌中学的毕业生几乎都来了),我从来没见到过,真的有点吓着了。

因为报名参加考试的人数众多,义乌县于11月23日组织了只有数学和语文两门课的高校、中专初选,借此淘汰一批报考者。自己成为过关的幸运儿。

在断断续续近两个月的复习生活中,主要是在家中攻读相关教科书(主要是数学和历史),有时也到母校义乌中学听一些复习辅导课。当时义乌中学有各课程辅导班,随时可以去听,不必报名。听课时,想到中小学十年接受教育的极不完整,看到有的听课者戴着眼镜很厉害的样子,自己也会感到心虚。但为了尽早摆脱农村沉重体力劳动和贫困单调生活,为了学习科学知识和成为社会需要人才,为了拓展人生视野和丰富人生体验,为了过上具有稳定保障甚至幸福美好的生活,我只有奋力向前冲刺,全力一搏。

因为有过义中毕业生测验考试和县高校、中专初选两次考试的经验,使我能在高考的正式考试过程中不太慌张,在感觉疲劳时闭上眼睛养养神,再继续考。

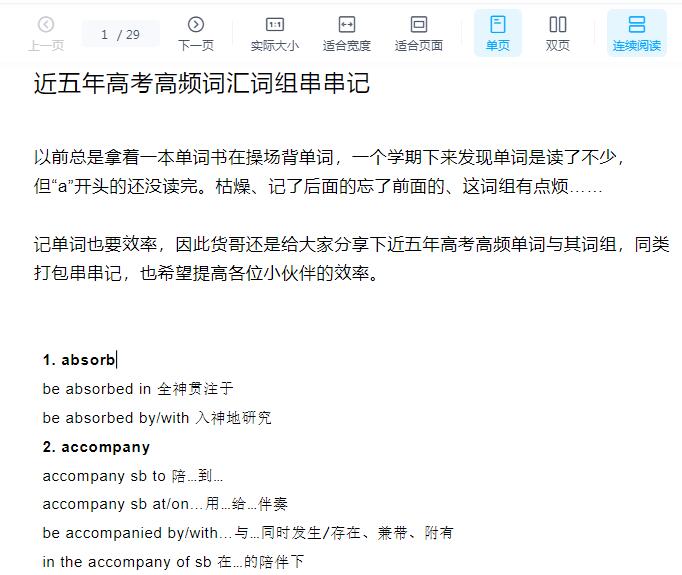

曾经有过可能要考拼音的传说,吓了没有学过拼音的我一下,好在没有成真。除了中小学阶段接受的可怜教育(和绝大多数考生一样)之外,平时喜爱看报纸和听广播的习惯也帮了我大忙。

我在1977年的12月18日的日记中记载:

11月底在生产队做了几天后,得到自己初选录取的消息后,就在家复习功课。(12月)16日和17日考了两天【16日上午语文,下午史地(理科理化),17日上午数学,下午政治】。这次我考得还可以。

考试结束后,自我感觉良好。我马上对小舅舅说:我可能可以考上大学了。

当时可以填报三个志愿。没有人指导我如何填报志愿,就自己一个人瞎琢磨。我的第一志愿,填报了杭州大学历史系,其中一个原因是历史考得还可以,很多考生考不出来的“黑水党”一题,我也考出来了。不过,当时自己只觉得“历史”像一个深不见底的大黑洞。然后,第二、三志愿填的是杭州大学中文系、政治系。这样填报志愿,三个志愿都填报同一学校,没有级差,现在看来很不科学。当时自己比较愚蠢地想,比杭大好的不想高攀,比杭大差的也不想迁就。

能够上大学,是多么令人神往的事啊。当时我在想,如果能有一年时间让我随心所欲地读书,在书海里畅游,那是一件多么美妙无比的事啊!在大雪封路的农村,等待考试结果的我,举起雪球,扔向一颗松树,心里默默祈祷:让我扔中那颗松树,让我考上大学……

1978年1月8日,我得知预选录取(还要经过政审和体检两关)的消息。1月20日,没有得到最终录取通知书的我,向官塘下大队报名参军。因为我有可能被大学录取,大队没同意我的参军要求。参军也是当时青年脱离农村生活的一条基本途径,有名额限制。与我同时到官塘下插队的另两位知青后来都去参军,然后复员工作。

1978年2月7日是春节。2月12日,我在日记中写道:

一年一度的春节又过去了。

“青春”,这个闪光的字眼,曾经激励着多少志士洒血江山,有多少歌喉向着你开放,也曾经招引过多少人的侈谈。……

我的十年学生时代,被罪大恶极的“四人帮”断送了。这使我感到无穷的遗憾,给我留下了难以弥补的创伤,使自己的学识大有愧颜,跟不上时代的要求。

但决不能灰心意冷,要积极学习,刻苦钻研。人无志空活百岁。

2月25日,我接到大学入学通知书。我在日记中写道:

做梦的事竟也有实现的可能。二月二十五日,我终于接到了夜掂日盼的大学入学通知书。当时,我心情非常激动,衷心地感谢英明领袖华主席,决不辜负党和人民的期望。

我深深地知道,任务是艰巨的,使命是光荣的。人只有一口气。但息气尚存,就要锲而不舍,奋斗不止。我们是毛泽东思想哺育下成长起来的革命青年,一定要做一匹纵横驰骋在三大革命运动第一线的骏马,为中华人民共和国争口气。

后来,看了一些回忆文章后,我才知道,是邓小平拍板决定恢复高考制度。我要感谢的人,应该是邓小平。

上大学前,我最担心的是发生地震(1976年7月曾经发生唐山大地震,心有余悸),怕大学被震垮了,自己没得大学上。当时的我,说来令人惭愧,一心只想早点离开农村,早点脱离农村艰苦生活。

1978年3月1日,我在日记中写道:

(就读大学之前的)手续总算办清爽了。

到大学,一定要专心致志地学习,决不允许胡思乱想或怕苦怕累,因为那样是不会有好成绩的。谨记。

3月1日,我在日记中写道:

几天来,我心中的压力很大。我知道,自己的知识是贫乏的,人家一定比自己强得多。自己一定不要在压力下倒下去,而要在压力下站得更直,长得更壮。

3月4日,官塘下大队特地为高考成功的我和另一位即将参军的知青在村里举办了欢送宴会,气氛很热烈,据说还宰杀了一头牛。全大队的领导和各生产队的领导都来参加。他们热情挽留我们在村里过夜。和我一起参加宴会的父亲,犹豫了,拿眼睛看我。我坚决表示当晚回城。于是,当晚就回城了。

3月6日,我在日记中写道:

今天,我和晓华、卫华一起乘458次火车至杭州大学报到。

新的生活开始了,严峻的考验摆在每个人的面前。自己决不能在困难面前松劲、丧气。一定要有必胜的信心。

在充满春的气息的这一天,我在人生中第一次到达杭州城,迈进了杭州大学大门,第一次看到八层高的图书馆大楼(当时义乌县城最高的建筑是三层楼的“义乌饭店”),开始了如饥似渴、争分夺秒的大学读书生活。大学毕业后,我开始了大学教书生涯,并娶上贤良美丽的妻子,生下活蹦乱跳的儿子……

我感谢邓小平“拨乱反正”的勇气。学校教育的恢复正常并得到快速发展,为中国近四十年的腾飞奠定了重要基础。

(在杭州大学校园内读书)

我姐姐龚惠香(1956年生)成为浙江师范大学数学系77级本科生,现为浙江大学教授(已退休)。我弟弟龚小庆(1963年生)成为浙江师范大学数学系78级本科生,2001年获武汉大学工学博士学位,现为浙江工商大学教授。我成为杭州大学历史系77级中的一员,1999年获南京大学历史学博士学位,现为浙江师范大学教授。

(1979年暑假,姐弟三个在共同的母校义乌中学校园内合影)

一年之内,一个普通工人家庭之内走出三个大学生。1978年(77级大学生是1978年3月上的学)的义乌县城轰动了。我们父母也好好“光荣”了一把。

回顾大学四年,梦想与探索并行,深感庆幸;纵览大学毕业后三十六年,艰辛与欢乐同在,问心无愧。

立足天地之间,置身滚滚红尘,注目滔滔江河,我将永远地祝福:祝天下苍生健康幸福!

2017年8月5日定稿于丽泽花园(文中叙述的时间以此次定稿为准)。

2021年8月14日修订于丽泽花园。

2017年8月17日,本文曾以《1977年,冲向人生的绿洲》为题目,在“老杭大”gongzhong号上推送。这次依据本人的日记材料,做了一些文字增补,增添了若干照片。

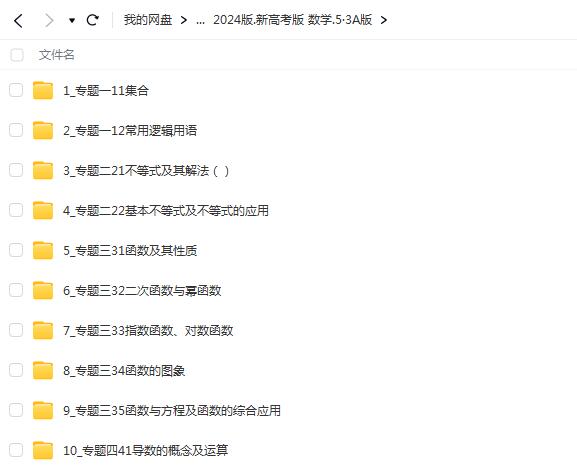

相关资源