高考语文143分,严文希:我对语文的天然兴趣

发布于 2021-08-22 12:18 ,所属分类:高中学习资料大全

严文希,焦作一中2021届学生,2021年高考语文143分。

明月何时照我,春风又绿江南

笔者曾有一次给《王安石诗集》这本书制作手写书签,“春风又绿江南岸,明月何时照我还”在写的时候排版没有规划好,“岸”和“还”竟然没有地方可写,原以为一张好好的书签只得就此作废,在朋友圈大为惋惜的时候,一条评论惊艳了我:“那就反着读,‘明月何时照我,春风又绿江南。’不也有一番别样趣味?”

“明月何时照我?春风又绿江南。”

将这“别样趣味”反复咀嚼,恍然间又忆起了童年。那时的我捧着一本厚厚的《四库全书》,已然识字的我格外喜欢阅读其中的短篇故事,其中大多是清时文人的风流韵事。思及此,便想起来了纪晓岚纪公曾有一次题扇唐代诗人王之涣的《凉州词》,“黄河远上白云间,一片孤城万仞山”也是这般漏了一个“间”字,献给皇室的题扇诗不成诗可是犯了大忌,但纪公仅仅是改了句读便悄然化解了这次危机——“黄河远上,白云一片,孤城万仞山;羌笛何须怨,杨柳春风,不度玉门关。”

笔者在这里列举自己和诗词相处的些许片段,倒也能窥见几分我对语文的天然兴趣。我一直相信,兴趣是最好的老师。因为兴趣,我才能从诗情画意中汲取知识,从浩繁卷帙中觅得良方。

而追根溯源,我对文字的兴趣便是从童年开始的。在我牙牙学语的时候,我的爷爷就捧着《唐诗三百首》念给我听,不到两岁的我字还未识,那一本厚厚的诗集却能指哪首诗背哪首诗。冥冥中好像自有天意,我识字早,读书也早。小学开始,我就已经试图去触碰名家大作,虽然有的对于当时的我来说着实有些晦涩,但好歹磕磕绊绊也能读进几行。我在文学的这条路上跌跌撞撞,也或许是凭借这些积累,笔者的语文成绩也算得不错。

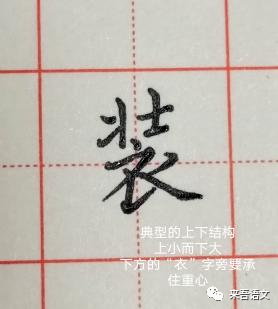

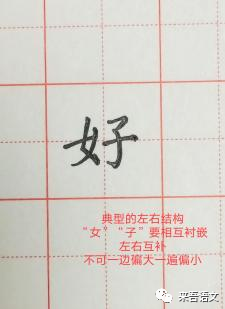

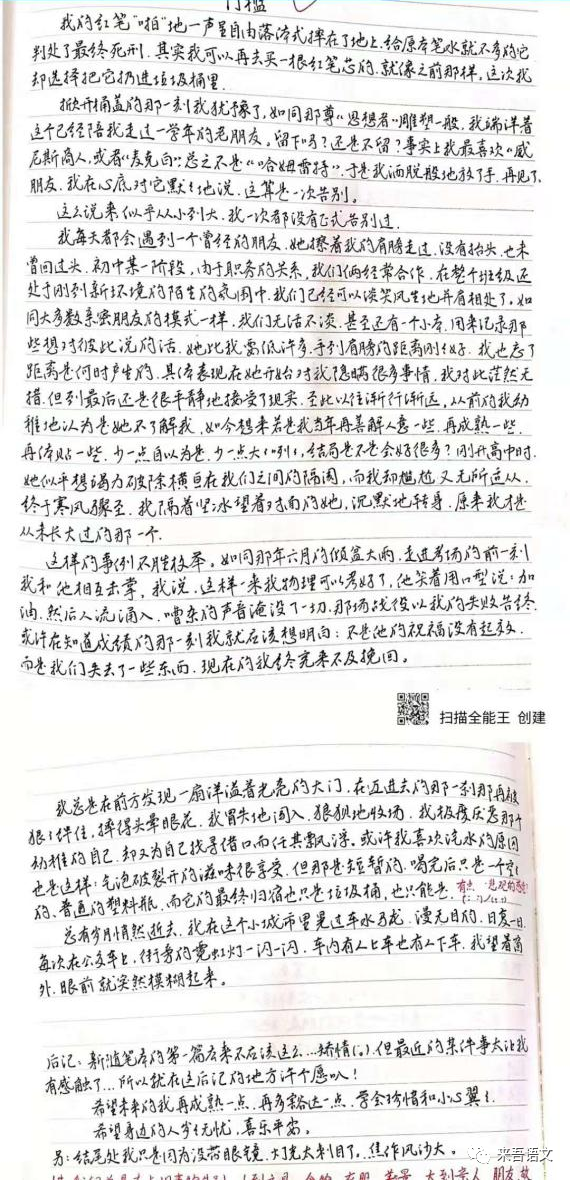

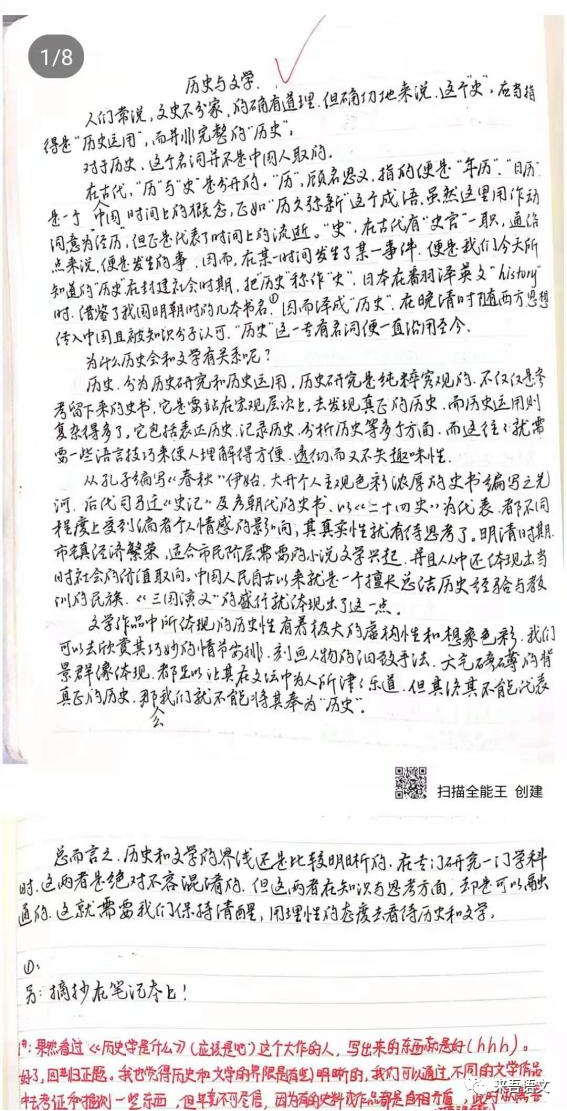

对于有一定文学修养的人来说,字体大多不会太差。笔者的书法老师评价我还算有些天赋,仅仅是小学练了一个月,到后来自己描摹临帖,字体在同类人中也算上佼佼,那么在高考大省河南,美观的卷面总会占得几分优势。练字,对于非书法专业学生来说,不是说要达到艺术性的境界,大方、清晰、工整即可。汉字,是所有文字中最美最美的。笔者临摹古帖居多,在规范字练习中不能算得有太多经验,但还是有一些的。所谓“永字八法”也不过是基本架构,要牢记的还是“中庸之道”——让每个结构都很合适。这样说或许有些抽象,以下图为例。汉字要像“人”一样,承住重心,结构互补,不可偏颇,恰到好处。

在高中阶段的语文学习过程中,很多人都会存在以下误区:第一,语文就只是需要把文言文、课文背会,就掌握了整个高中;第二,课本内容学了也并没有多大用处,因为考卷考查的内容和课本联系很少。

这些都是错误的想法。

首先,要知道,我们的语文教材,是经由全国著名的汉语言文学专家们编辑而成的,选用的文章无论是内容上还是思维上的深度、广度都是无与伦比的,并非一些人所谓“语文课本不是汉语言文化”。恰恰相反的是,我们受教育阶段学习的课文,本就是汉语言文学长廊里的精粹。高考的人文导向便是要求我们回归课本,这不应简简单单地停留在背诵阶段,而应是去更深地理解文章——毕竟“文章合为时而著,歌诗合为事而作”。

其次,高中教材基本上收录了我们所有要考的文章类型,从论述类到小说诗歌,我们做题的思维能力,实际上都可以通过鉴赏课内文本得到,包括我们在写作的时候,课内文章丰富的素材的运用也可以给我们的作文增亮添彩。

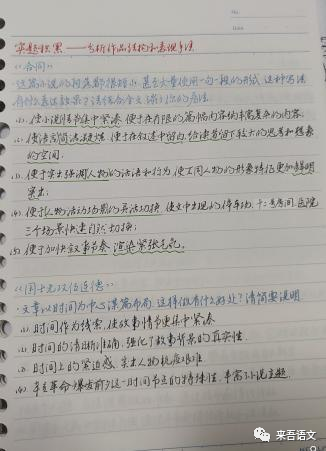

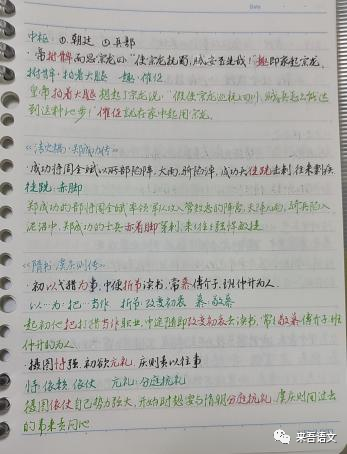

笔者自认为不是一个好做笔记的人,或者说不是那种“为了学习语文而去做语文笔记”的人。每个人学法不同,笔者大概是属于那种较“自由散漫”的人。所有的笔记因兴趣而发,常常以积累文素或者偏好自己兴致的知识为主,当然也会有“硬性干货”,比如说小说题型、散文题型等相关知识,或者说文化常识积累,这些属于老师口中“稳拿分”的知识还是至关重要的。但笔者在这里还是倡导要活学活用,而不是死学知识。我们所做,无论是整理笔记还是刷题,都是为了去锻炼我们的思维,要让我们所学的硬性知识,在遇到理性题目时,能够转化为感性的软件思维,从而在面对阅读理解的时候,我们自有一套方法与思路。

再来谈谈考试相关。根据上述情况,各位不难看出笔者是那种偏感性思维的人,在整个高中三年,语文客观题给我带来了极大的痛苦。情况好时错一两个,极度糟糕便会错得一塌糊涂,笔者常常自嘲如果不是主观题力挽狂澜,排名也只能“泯然众人矣”。在这件事情上,笔者的语文老师——王梦梦老师也始终担忧着我的客观题,也会不断地、耐心地传授给我一些做客观题的技巧。层层痛苦倒也给我磨砺出一些经验,即客观题之所以被称作“客观题”,就是因为其中的理性结果是不容许个人的感性理解去撼动的。所给的阅读材料表达的意思在文中可以说是昭然若揭的,那么我们需要做的就是收住自身的发散思维,本其原文而谨慎选择,反复较量,直至寻到问题的最优解答。

也或许是因为客观题的得分对总成绩太过重要,究竟是“如虎添翼”还是“帛纸败笔”,全在乎斯,即便身临高考考场,笔者还是在客观题上栽了跟头。我想以后我可能还会去遗憾在最后一分钟内纠结过的两道选择题,但是过去便已经是过去了,落笔的瞬间已经注定。可以有遗憾,但是不必后悔。有幸提前看了看李嘉同学的语文经验分享,发觉对方竟以笔者为例规劝诸位保持一个良好的心态,不觉哑然失笑。诚然,我在语文结束后心情是格外崩溃的,但是当我耗费半个小时在寝室床上冥思苦想抓耳挠腮最终拍案而起一板敲定自己答案是正确的那一刻,即便事实结果还是错了一道选择题,笔者已经知道,自己没有辜负十八年来对语文的热爱。

以上所述皆个人些许拙见,望诸君酌情采纳,收获属于自己的佳绩。

我眼中的严文希

文/刘语欣

如果要说有一个人能够做“少年”这个词的最佳代表,那必然是严文希同学。

我眼中的严文希同学,热情、上进、开朗、善良,整个人朝气蓬勃,洋溢着青春的光彩;总结起来,就是热忱与感性的结合。

我想正是因为她一腔热忱尽付诗书,所以有着极高的文学素养。有幸高中三年都与严文希同学同窗,时常能见到她在语文课堂上侃侃而谈:由今溯古,把文人趣事娓娓道来;贯通中外,将名篇佳句牢记心间。作为同学,更是钦佩严文希同学丰厚的文学功底。因为积累,对常人来说难如赤手登蜀道的诗词记诵于她易如反掌;因为视野超凡,能深品作者行文字里行间的细微感情。此外,一定要称赞严文希同学的字体,在保证了整齐的情况下最大程度上做到了美观,赏心悦目与规整并存,分数自然可观。若说语文上的天赋,自然是有的,但我更愿意相信,是长久以来在各个方面的深厚积淀让她走到了今天,并在高考的历练中通过考验,取得了143分的佳绩。

说到感性,严文希同学真是我见过最感性的人了,但并不是敏感。怎么说,好像一直有充盈的感情在她心间:班级团体比赛她积极喝彩,组织爱国电影观影她也总是先红了眼眶。我认为,语文学科需要的最重要的便是感情。有了充沛的感情,方能深入体会作者、诗人笔下万物;方能在写文章时一笔宕开,尽情抒发胸中快意,书写不刊之论。常言道:“一枝一叶总关情。”严文希同学正是从小处着眼,以一腔真情体察世间。

小编:鑫鑫

来吾语文

陪伴你的高中成长

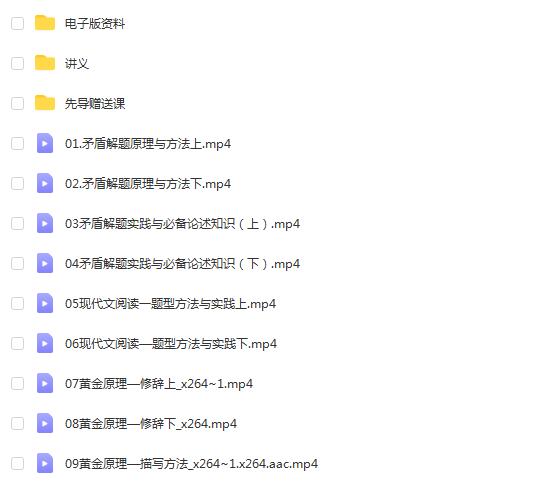

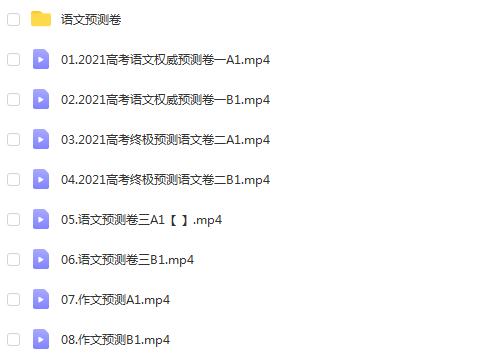

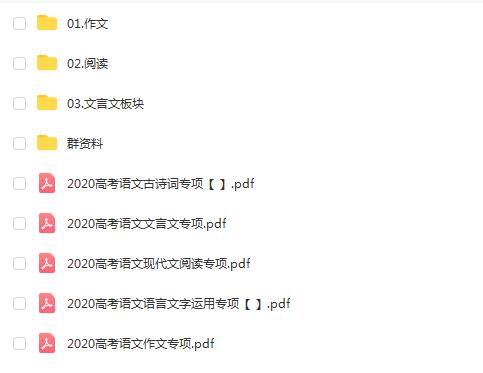

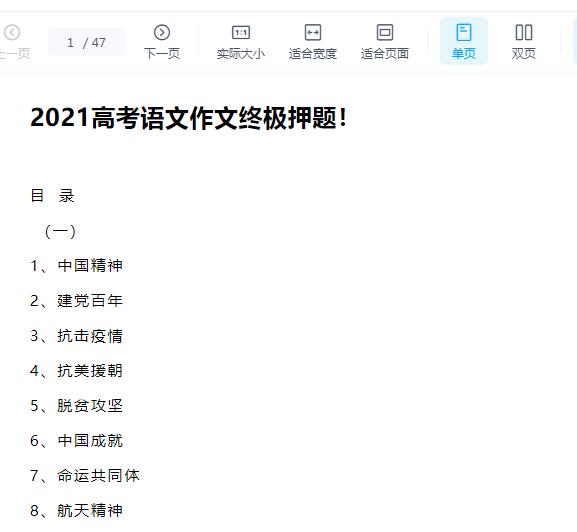

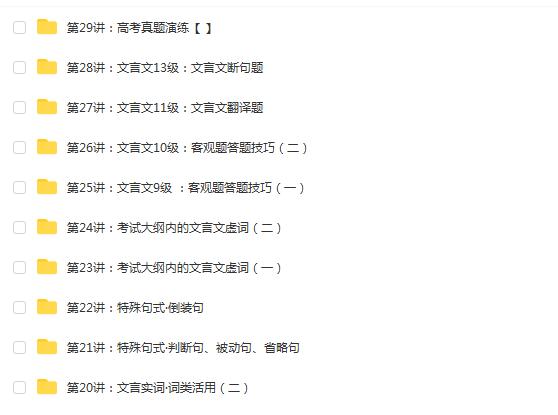

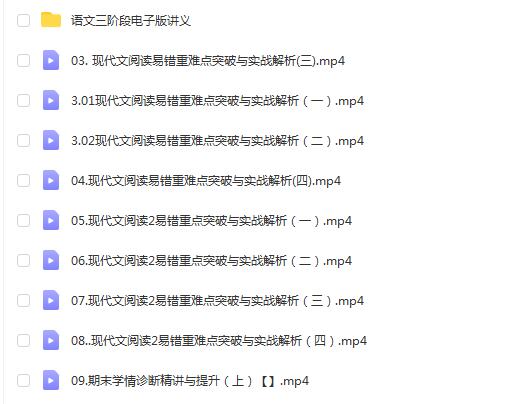

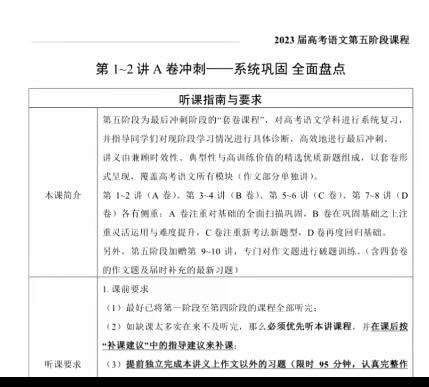

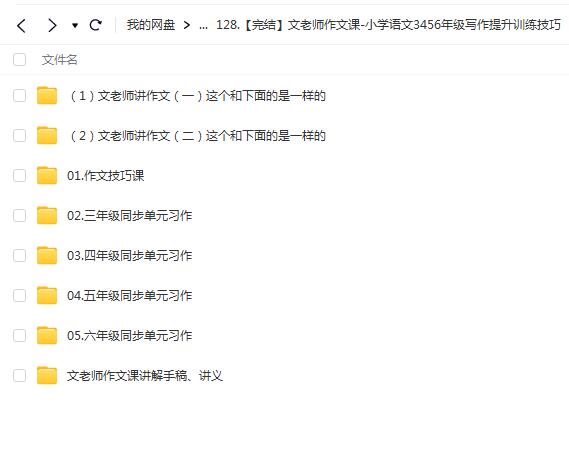

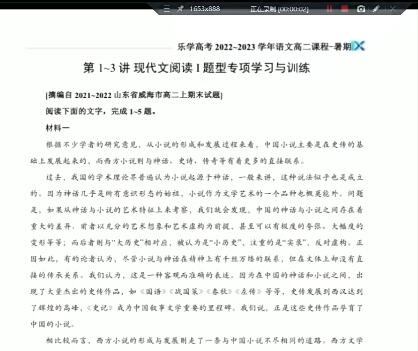

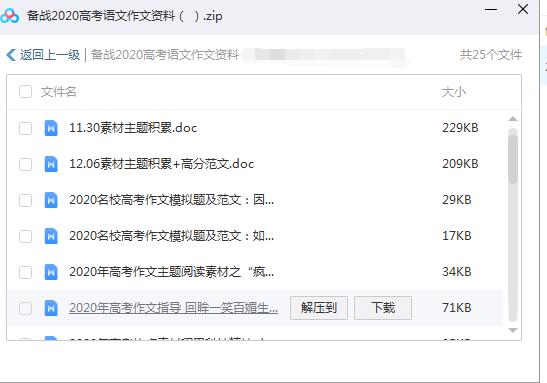

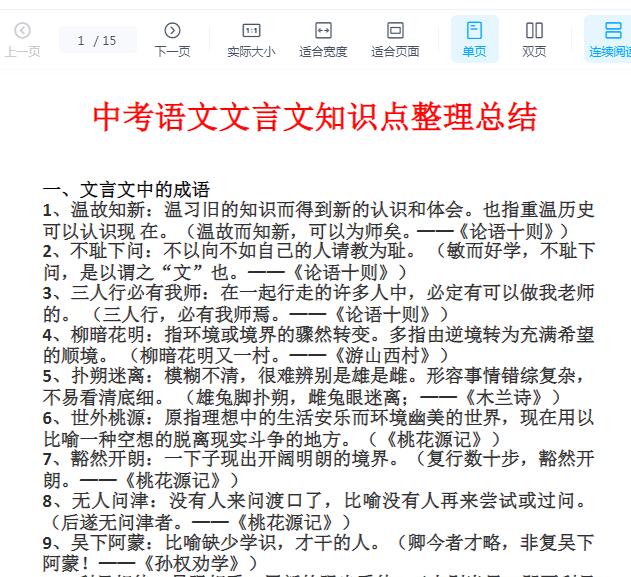

相关资源