【法考】冒名顶替他人上学,会承担哪些法律责任?

发布于 2021-09-04 10:53 ,所属分类:司法考试学习资料

一、侵权责任

在被冒名顶替上大学案件中,从民事责任承担角度来看主要需承担侵权责任。

冒名顶替上大学案件中往往需要运用到被侵权人的“姓名”,将侵害他人的姓名权。所谓姓名权,是指公民依法享有的决定、使用、改变自己姓名的权利。法律规定,对于干涉、盗用、假冒他人姓名的行为,应追究行为人的民事责任。

侵害姓名权是表象,更重要的是通过侵害姓名权的方式侵害了被侵权人的受教育权。《宪法》第46条规定:“中华人民共和国公民有受教育的权利和义务。”高空冒名顶替者通过实施冒名顶替行为侵害了被侵权人的受教育权。

前有被誉为“宪法司法化第一案”的“齐玉苓案”值得和借鉴。1990年,陈晓琪在其父亲陈克政的策划下,运用各种手段,以齐玉苓的名义到济宁商校就读。毕业后,陈晓琪仍然使用齐玉苓的姓名,在中国银行滕州支行工作。1998年,齐玉苓偶然发现了陈晓琪的冒名顶替之事并于次年1月提起诉讼。

最终法院认定齐玉苓的姓名权和受教育权受到侵害,被告应停止对原告齐玉苓姓名权的侵害,并向齐玉苓赔礼道歉,赔偿齐玉苓精神损失费等费用。

二、刑事责任

1.伪造居民身份证罪

冒名顶替者在日常工作和生活中都需要使用被顶替者的姓名和身份,由此其往往可能需要伪造、变造身份证等能够用于证明身份的证件,可能触犯刑法规定的伪造居民身份证罪。

《中华人民共和国刑法》第280条规定:“伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。”

2、伪造国家公文和证件罪

冒名顶替者为达到顶替的目的,可能伪造、篡改录取通知书或其他国家公文或证件的,该行为可能触犯伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪。

本罪侵犯的客体是国家机关的正常管理活动和信誉。

国家机关制作的公文、使用的印章和证件是其在社会的一定领域、一定方面实行管理活动的重要凭证和手段。任何伪造、变造、买卖国家机关的公文、证件、印章的行为,都会影响其正常管理活动,损害其名誉,从而破坏社会管理秩序。

《中华人民共和国刑法》第280条规定:“伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑。”

3.行贿罪

冒名顶替者在实施冒名顶替行为时往往需要相关国家机关工作人员的协助,如果在此过程中,其向国家机关工作人员提供财物以达到谋求顶替目的,其将因此行为触犯行贿罪。

《中华人民共和国刑法》第389条规定:“为谋取不正当利益,给予国家工作人员以财物的,是行贿罪。在经往来中,违反国家规定,给予国家工作人员以财物,数额较大的,或者违反国家规定,给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的,以行贿论处。因被勒索给予国家工作人员以财物,没有获得不正当利益的,不是行贿。”

4.受贿罪

相关国家机关工作人员如在冒名顶替事件中向顶替者索要财物或者非法收受财物,其行为将因此触犯受贿罪。

《中华人民共和国刑法》第385条规定:“国家工作人员利用职务上的便利,索取他人财物的,或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的,是受贿罪。国家工作人员在经济往来中,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,以受贿论处。”

我们,第一时间获取更多法考与考研资讯吧!

备考之路不再孤单

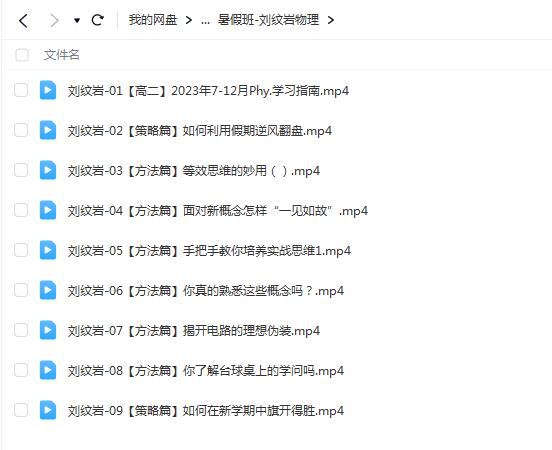

相关资源